News/세상을 움직이는 이야기

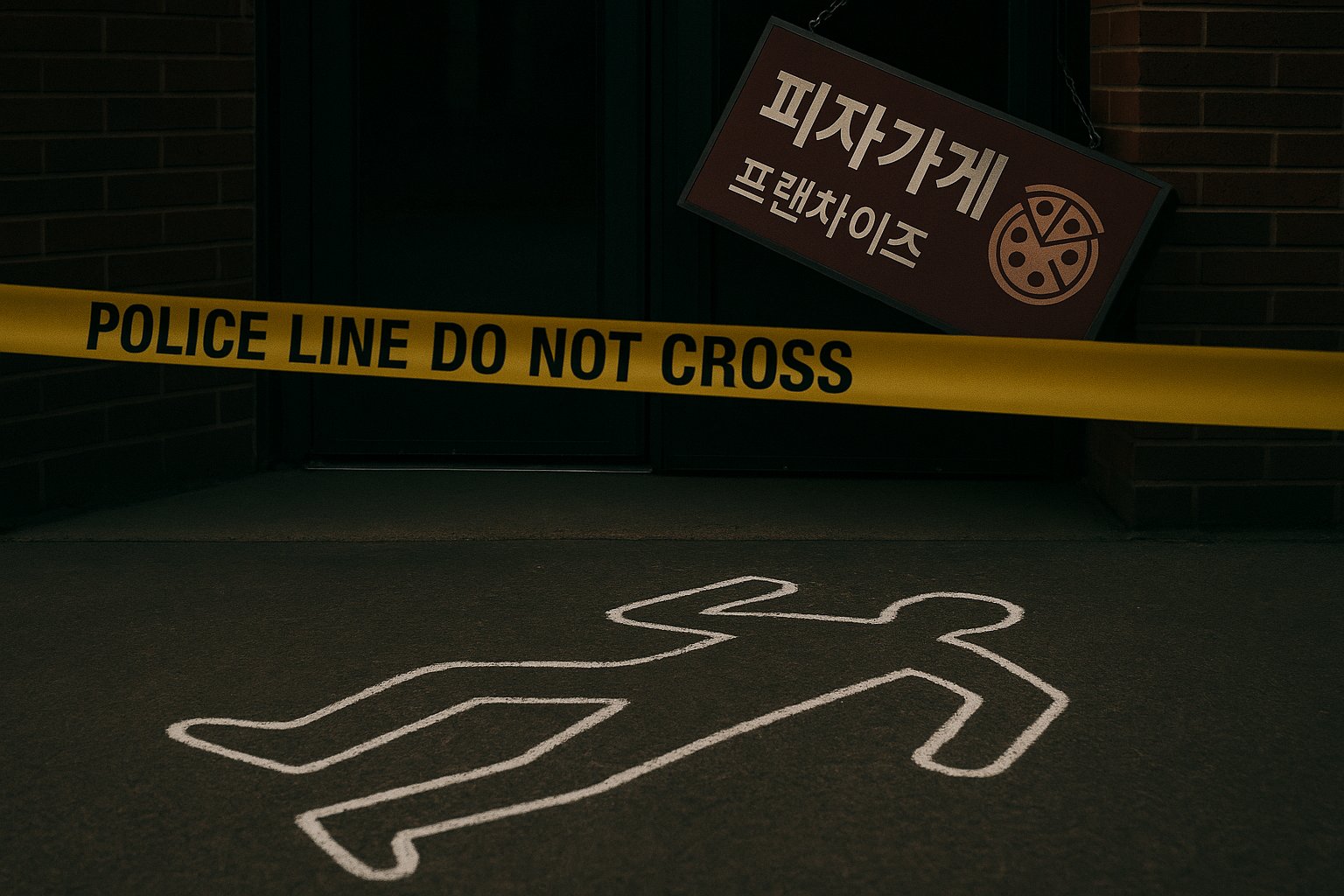

“피자가게 점주의 살인사건”…프랜차이즈 구조에서 발생한 참담함.

Thinktree 생각나무

2025. 9. 7. 06:10

반응형

칼부림 사건, 본사-가맹점 구조 갈등의 단면

서울 관악구 피자가게 점주가 본사 임원을 흉기로 살해한 사건은 단순한 개인 일탈이 아니다.

점주는 경찰에 “인테리어 문제로 갈등이 있었다”고 진술했지만, 업계에서는 오래된 본사 강매 구조와 인테리어 강제가 갈등의 뿌리라는 분석이 나온다.

본사가 정해주는 인테리어·원자재, 점주는 ‘을’일 뿐

- 인테리어 업체를 본사가 지정 → 경쟁 부재, 시공 부실, 사후관리 미흡

- 점주는 피해를 입어도 책임 전가

- 주방 세제, 국자, 심지어 피망까지 본사 물품만 써야 하는 구조

한 점주는 “피망이 떨어져도 근처 마트에서 살 수 없다”며, 사실상 생활 전반이 본사에 종속된 구조라고 토로했다.

줄어드는 영업이익, 가맹점주 눈물의 현실

농림축산식품부 조사에 따르면 프랜차이즈 영업이익률은

2020년 13.6% → 2024년 8.1%로 급락했다.

실제 매출 4000만원을 올려도 순수익은 200만원대에 불과한 사례도 있다.

즉, 점주들은 “내 돈 보태며 가게 운영”을 하고 있는 셈이다.

제도적 해법, 로열티 구조로 전환해야

전문가들은 한국 프랜차이즈의 수익 구조 자체가 잘못돼 있다고 지적한다.

현재는 필수품을 본사가 비싸게 팔아 이익을 남기는 ‘차액가맹금 구조’다.

대안은 미국식 로열티 제도:

- 점주가 자율적으로 원자재를 조달

- 매출액의 일정 비율을 본사에 로열티로 지급

- 본사는 브랜드 관리와 마케팅에 집중

이렇게 해야 점주가 “남는 장사”를 할 수 있고, 본사도 건전한 수익을 확보할 수 있다.

결론: 눈물의 장사를 막으려면

“피망 하나도 본사 것만 써야 한다”는 점주의 절규는 단순한 푸념이 아니다. 이는 한국 프랜차이즈 산업의 구조적 모순이 얼마나 깊이 뿌리내렸는지를 보여주는 상징적 장면이다. 이번 사건은 극단적 비극으로 끝났지만, 본질적 문제를 해결하지 않는다면 또 다른 피해자와 또 다른 비극은 반복될 것이다.

본사의 탐욕을 견제하고 점주의 권리를 보장하는 제도적 장치가 지금 당장 필요하다. 프랜차이즈는 함께 성장하는 ‘동반자’여야지, 점주를 착취하는 ‘가해자’가 되어서는 안 된다.

반응형